【釣り】PEラインにシリコンスプレーはありか?

PEラインにシリコンスプレーはありか?

結論を言うと「あり」だと思います。

PEラインを使う際は、毎釣行ごとにコーティングスプレーをするようメーカーは勧めています。

それに従う形で私も毎回スプレーをしていました。

しかし問題点はメーカーのスプレーが高価なことです。

節約のために試しにシリコンスプレーを使い始めました。シリコンスプレーは大変安価です。

すでに色々な人がレビューをあげています。先行者によると釣行時手がベタつくなどマイナスな評価も見受けられます。

ベタつきについては全く気になりませんでした。撥水もちゃんとしているように見えます。

この写真はヒラメ・マゴチ釣りをしていた時のものです。ルアー釣りですので、投げては巻いてを2時間ほど繰り返した状態での一枚です。ライン部分が撥水しているのがよくわかります。ちなみにボウズでした。

シリコンスプレーを使い始めてそれなりに経ちます。今のところ不満は全くありません。メーカー品のコーティングスプレーと大差ない印象です。

どのシリコンスプレーを使うかによっても変わる部分はあるかもしれません。シリコンスプレーはメーカーによって、サラサラ、カラカラ、ヌルヌルなど使用感に差があるからです。

私が使っているのはKUREのシリコンスプレーです。気になる人はぜひお試しを。

【フカセ釣り・全遊動】超根掛かり多発地帯での全遊動チヌ釣り

超根掛かり多発地帯での全遊動チヌ釣り

チヌの全遊動のフカセ釣りで、がっつり根掛かりする釣り場を想定した内容です。

今回触れるのは仕掛けを底に着けたら即根掛かりするような場所での釣り方です。

そのためサシエを着底させないように気をつける感じになります。

以前すでに根掛かり対策には触れていますが、あれは本当にひどい根掛かり多発地帯ではおそらく通用しません。少々根掛かりする程度の場所ならば有効なはずですが。

【関連記事】

対策1 :そもそも釣り場移動or半遊動を使う

根がかなり荒い釣り場は避けた方が無難だと思います。

他に根掛かりしにくく有望な釣り場が近くにあるならば、そちらへの移動を検討します。

それでもなお根掛かり多発地帯で釣りをする場合は以下の対策があります。しかし、完璧に根掛かりを回避できるわけではありません。

あと、半遊動で釣りをした方がよいです。根掛かりのひどい所で全遊動はナンセンスです。

しかし、全遊動で釣りをしたい人もいると思います。私のように。そんな人には次のやり方があります。

対策2:仕掛けを着底させない

ウキはもちろん、針やハリスも着底させません。

必要以上のガン玉は打たないようにします。

潮が速すぎて仕掛けが沈まない場合のみ、最小限のガン玉を打ちます。

対策3 :道糸を張る

サシエが底付近に到達したタイミングで道糸を張ります。それ以上サシエを沈めないためです。

少しでも流れがある釣り場ならば、サシエは多少浮き上がるかもしれません。

道糸を張ったり緩めたりしながら底付近を流します。着底はさせません。サシエを少し浮き上がらせたり少し沈めたりしながら流すイメージになります。

言うは易しで、私自身このような流し方を上手にできてはいないかもしれません。

サシエが水中で実際にどのように動いているかは分かりませんが、イメージとしてはこのような感じになります。

サシエの動きとしてはやや不自然かもしれません。ぎこちなく浮き上がったり、沈んだりするわけですから。

そして、このやり方が最適かどうかも分かりません。「根掛かりするよりマシ」という感覚ですが、この流し方でもチヌは食ってきます。

対策4:長い時間流さない

長く流すと仕掛けが底を這いますし、エサ取りに齧られ素針を流すリスクもあります。

対策5:早めに縦の誘いを入れる

仕掛けを長く流さないため、早めに誘いを入れるようにします。

「そろそろ底かな、これ以上流すと根がかるかな」と思ったタイミングで、縦方向の誘いを入れます。

竿を上に煽り、サシエを上方向に抜きあげます。これは誘いの効果もありますが、再びサシエを浮き上がらせ、沈下させる間(=食わせの間)をもうける意味合いもあります。

流れがよく効いている釣り場ならば、横にさびくような感じで誘いを入れてもよいかもしれません。流れが速い分、仕掛けは浮き上がるはずですから。

対策6:ネリエは小さく付け、必要ならば潰す

ネリエを使う場合、その沈みやすさが仇になることがあります。その重さゆえ、すぐに着底してしまうからです。

もちろん水深と潮の速さによるのですが、着底が早すぎる場合はネリエを小さくつけます。

もっと言えば、小判のように潰してつけます。そうすることでヒラヒラ沈下するようになり、さらに沈下スピードを抑えられます。

対策7:手返しの釣りと割り切る

本来ならば3分流すところを、1分30秒で回収するとします。サシエを着底させない目的で、早めに回収するわけです。

サシエを底に置き、じっくりチヌに見せて食わせの間を作る釣りはできなくなります。その代わり通常よりも手返しが良くなります。

じっくり見せる釣りから、数撃つ釣りになります。ですから、多少ぎこちなくサシエが流れていても、何投もするうちに上手いこと流れたり、痺れを切らして食ってくるだろうというイメージです。

また、通常マキエを8杯撒くならば、早めに回収する関係でマキエを6杯などに減らしてもよいと思います。

高活性時期にはマキエは撒けば撒くほどよいという考え方もあるようですが、マキエもお金ですから節約して問題ないと感じます。

対策8:マキエを溜める釣りではなく流れを釣る

サシエを着底させませんから、マキエを底に溜めてそこを集中的に釣る方法はとりません。

私の中のイメージに過ぎませんが、マキエを流し、流れの中(マキエの帯の中)を釣るイメージです。

流れのない釣り場ならば、上から下までのマキエの煙幕へ同調させます。流れのある釣り場ならば、流れへ同調させます。いずれにせよ、底で食わせるというよりも、底付近で食わせるイメージです。

【砥石】使いやすい砥石と必要な番手について

魚を捌く用途では出刃包丁と柳刃包丁(=刺身包丁)を使います。

そもそも包丁にはパッケージ開封時点では、ちゃんとした刃が付いていません。開封時点では最高の切れ味ではないのです。

また、使うほど刃は痛みますので、どこかの段階で研ぎが必要になります。

よい刃を作り、維持するためには砥石が必要です。せっかく釣って持ち帰った魚ですから、綺麗に捌きたいものです。

本格的な研ぎ方や知識については、他に優れた人がいるためそちらに譲ります。

あと、綺麗に捌くことも大切ですが、釣った魚を美味しく食べるには血抜きが必須です。血抜きは釣り場でもできる簡易的な方法はありますが、血を全て抜こうとすると津本式の血抜きが欠かせません。津本式についても今回は触れません。

使いやすい砥石と番手

まずは参考までに私が使っている砥石を紹介します。

上部左の紫色の砥石から【刃の黒幕#5000】【刃の黒幕#2000】【刃の黒幕#1000】【刃の黒幕#220】、下のピンク色が【あらと君#220】、もう一つ下の銀色のやつがダイヤモンド砥石です。

刃の黒幕シリーズが使いやすくおすすめですが、荒砥石に関しては【刃の黒幕#220】よりも【あらと君#220】のほうがおすすめです。

【あらと君#220】は研磨力が高いため、刃先の大幅な修正に使います。

【刃の黒幕#1000】【刃の黒幕#2000】は目が細かいながらも十分な研磨力があります。#220の傷消しや日常的な研ぎに使います。

【刃の黒幕#5000】は刃先を整えるために使います。

出刃包丁と柳刃包丁を研ぐ場合

私は【あらと君#220】→【刃の黒幕#1000】→【刃の黒幕#2000】→【刃の黒幕#5000】の順番で使っています。

あらと君は荒砥石ですので、パッケージ開封時の刃付けの時(=大きく刃を修正する時)、大きな欠けを取る時以外は使いません。

通常の研ぎでは、#1000→#2000→#5000の順で行います。

出費を抑える場合は荒砥石の購入を見送り、【刃の黒幕#1000】【刃の黒幕#5000】を用意すればよいかもしれません。その代わり、刃付けおよび大きな刃欠けの修正は困難になります。

もっと抑える場合には【刃の黒幕#1000】か【刃の黒幕#2000】のどちらか一つになると思います。ただし、あまり理想的ではありません(片刃包丁の裏押しの関係で#5000以上の番手がほしいのです)。

しかし、全く研がないよりはよいかもしれませんし、こだわらなければ、1000か2000どちらか一つがあればよいのかもしれません。

もし高い包丁をお使いなら#5000はほしいです。裏押しを削りすぎないため、包丁の寿命が伸びます。

一万円に満たない普及品の出刃包丁は、当然ながら作りが甘いです。

無駄に大きな段刃が付いていたり、裏押しが無かったり、凹みがあったりします。

それなりに修正しようとすると、研磨力の高い荒砥石がなければ厳しいです。

家庭用包丁を研ぐ場合

ついでに家庭用の両刃包丁についても触れます。

私はすでに砥石があるので、#1000→#2000→#5000と研いでいます。刃の痛みが少ない時は#2000→#5000のみで終えます。あるいは#5000のみで終える場合もあります。これは出刃や柳刃包丁も同様です。

荒砥石は通常ほぼ使いません。初めて研ぐ包丁の刃付けの際に使うのみです。

自分好みの刃付けをせず、既存の刃そのままを研ぐ場合であれば省略可能です。

両刃包丁の場合は、出費を最小限に抑えるならば【刃の黒幕#1000】か【刃の黒幕#2000】のどちらかひとつで十分です。

もう少し丁寧な砥石システムにしたい場合は【刃の黒幕#1000】→【刃の黒幕#5000】がおすすめです。

いずれにせよ、大きく刃欠けした際は荒砥石がないと修正は困難です。

面直し用砥石

砥石は使うほど摩耗し、凹んできます。凹んだ砥石は使い物になりませんので、適宜平面を取り戻すための面直しが必要です。

やり方の詳細は割愛しますが、共擦りや三面擦りが一般的なようです。私の場合はダイヤモンド砥石と【刃の黒幕#220】を面直しに使っています。

本格的にやろうとすると、砥石を直すための砥石も必要になります。

この点、家庭用の両刃包丁ならば【刃の黒幕#1000】ひとつあれば、いっときは大丈夫です。刃の黒幕シリーズは砥石本体が硬いので凹みにくいのが特徴です。ゆえに、すぐに面直しの必要がありません(とはいえ、研ぎ続ければやがて凹みは生じます)。

【あらと君#220】や【刃の黒幕#220】などの荒砥石をがっつり使う場合、荒砥石は凹みやすいため、面直し用の砥石も用意しておいたほうがよいと思います。

台座について

費用を抑えたい場合は省略可能ですが、砥石を固定する台座があると大変便利です。ステンレス製がサビにくくおすすめです。

なにか台座として代用できる物があればそれで構いませんし、一応刃の黒幕シリーズにはケース兼台座が付属しています。ただし、あまりがっちりした物ではありません。

【フカセ釣り・全遊動】道糸を張って止めた時のウキの動きと応用テクニック

道糸を送らずに張って止めた時のウキの動き

仕掛けを流す際、道糸を張った時のウキの動きを観察しました。

道糸を張って止めた場合

これは道糸を一切送らず、完全に止めた時のウキの動きです。

ウキは手前に寄ってきます。そして、寄った分だけ仕掛けは抜けていきます。

ウキゴムの下にG5を一つ打っています。

ノーガンの場合はこれほどではないでしょうが、全遊動でサシエを完全にステイさせることが難しいのはこういう理由からです。

この点は半遊動のようにはいきません。

「張らず緩めず」のように適度に道糸を送る時や道糸をダルダルに緩めた時と比べると、仕掛けの抜けるスピードはゆっくりになります。

道糸を完全に緩めた場合

これは「張らず緩めず」どころか、完全に道糸を緩めた際の仕掛けの挙動です。

仕掛けの抜ける速度は速くなります。

実際の釣りでは、いくら道糸を緩めたところでウキは手前に寄るでしょうが、張った時と比べると寄り方は緩やかになるはずです。

沈めウキの場合

道糸の出を完全に止めています。

ウキは大きく手前に寄りながら沈みます。

弧を描くように、あるいは振り子のように沈んでいきます。

ルアー釣りの経験があると分かりますが、いわゆるカーブフォール・テンションフォールというテクニックと同じです。

これを利用すればエサ取り対策のテクニックとしても使えそうです。

【関連記事】

【強風対策】ウキの頭を早めに押さえ込むテクニック

道糸の出を完全に止めると、とくにウキの浮力を上回る大きなガン玉を打っている時は、道糸によってウキの頭は押さえ込まれます。

その結果、通常よりも早くウキは沈んでしまいます。

ウキと道糸の接する部分に抵抗がかかるためです。

上の映像では道糸を止めています。本来浮くだけの浮力を持ったウキです。しかし、ウキは一時的に沈んでしまっています。

これが00のウキならば、より顕著にあらわれるはずです。

強風時など、できるだけ早くウキの頭を抑え込みたい時は、キャスティング直後一時的に道糸を張って止めることで素早くウキを海中に引き込めます(とくに大きなガン玉を打っている時は)。

その後道糸を緩めて、必要なだけ仕掛けを抜いていくということもできると思います。

【関連記事】

弧を描くのはウキだけでなく、サシエも同様です。ウキは道糸があるために、サシエはハリスがあるために振り子のような動きをします。

【初めてのフカセ釣り】半遊動攻略ガイド② チヌは底を攻めたら釣れる 這わせ釣りに適したガン玉の打ち方

マキエを底にためて、底を攻める

これはチヌ釣りのセオリーです。

もし半遊動の釣りをしていて、なかなかチヌが釣れずに困っているなら、私ならばハリスを軽く這わせる這わせ釣りをおすすめします。

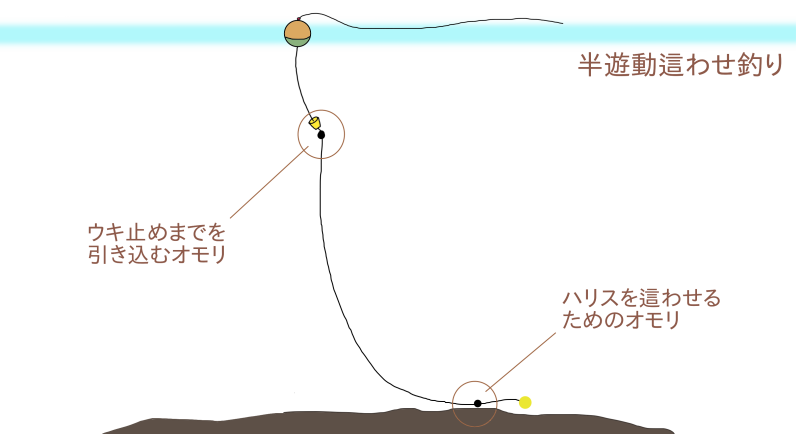

↑こんな感じの底一点狙いの釣り方です。

這わせるとウキ先行で仕掛けは流れます。ある程度先行する程度ならば、とくに問題ありません。

這わせるのは簡単です。水深よりも50cm〜1m程度深くなるようウキ止めを調整します。

そして、ハリスの2箇所にガン玉を打ちます。一つはウキ止めまでを引き込むオモリ、もう一つはハリスを這わせるためのオモリです。

ガン玉は打つ場所によって役割が異なってきます。

以下、もう少し丁寧に半遊動におけるガン玉の考え方、仕掛けを這わせるためのガン玉打ち方について触れます。

ガン玉の役割/打つ場所

人によってガン玉を打つ場所や名称は異なりますが、私の場合はこんな感じです。

下のリンクの記事でもガン玉について触れています。こっちは全遊動ですけれど。

【関連記事】

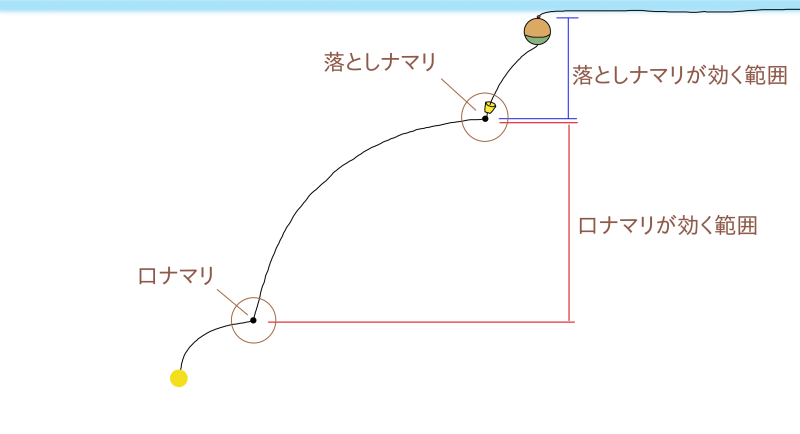

落としナマリ

ウキ止めまでを素早く水中に引き込む仕事をしてくれます。

ウキ止めまでの遊動部分が長い場合や、横風が強くウキ止めまでの道糸の入りが悪い場合に効果的です。

また、この部分に余分にガン玉を打つことで、ウキの余浮力を相殺し、ウキの頭を少しだけ水中に沈めることができます。

【関連記事】

この落としナマリ部分にどれほど大きなガン玉を打っても、ハリスを這わせることはできません。ウキ止めまでを水中に引き込むことしか役立ってくれないのです。

這わせるためには口ナマリが重要になります。

口ナマリ

口ナマリはサシエの沈下する力を高めます。流れが速い時でも底までサシエを沈めることができます。

Bのウキを使っているならば、落としナマリにガン玉Bを打ち、口ナマリにG5を打つといった感じです。

Bのウキであれ、2Bや3Bのウキであれ、とりあえず口ナマリにG5を打っておいてもよいと思います。確実にサシエを底まで届けるためです。

仕掛けを這わせることを主な目的とするならば、Bなどの大きめのガン玉を口ナマリとして打つと確実です。

口ナマリにBを打つ場合は、針から50cm程度離して打ちます。G5を打つ場合は20〜50cmあたりに打ちます。

この距離感の違いは、Bのように重いガン玉を針近くに打ちたくないという理由からです。なんとなく食いに影響しそうに思うため、50cm離して打っています。

段シズ(等分打ち)

段シズは半遊動では扱いやすい打ち方です。

流れが速い場所で3Bのウキを使い、落としナマリに3Bを一個打ったとします。

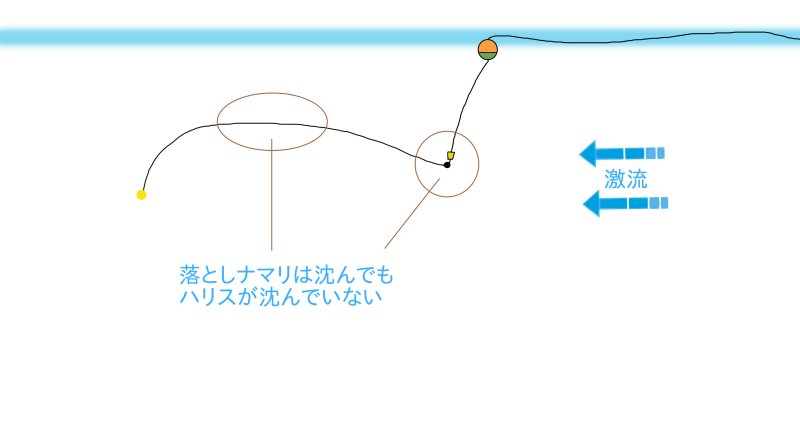

ガン玉は素早く沈み、ウキ止めまでは素早くなじみます。けれども下のイラストのように、落としナマリより下のハリスは、流れに押されて浮きあがっているかもしれません。

あるいは、ハリスがなじむまで時間がかかり、サシエが底に到達する前に仕掛け回収というパターンになっているかもしれません。

対策としては、すでに触れたように口ナマリを打つ方法があります。

そしてもう一つの対策は段シズがあります。

落としナマリ3B(0.95g)を一個打つのではなく、B(0.55g)のガン玉を等間隔になるように二個打つと、このような事態を防ぐことができます。

ガン玉二つがハリス全体に均等に効くため、ハリスの浮き上がりを抑えて、底まで攻めやすくなります。

Bを二個打つと合計重量が1.1gとなり、0.95gをオーバーしますがウキが沈むことはありません。

むしろ余浮力が抑えられ、ちょうどよいくらいになります。

這わせ釣り

冒頭で触れたように、ハリス部分を50cm〜1m程度、底に這わせることは大変有効です。

理由の一つは、底にいるであろうチヌに確実にアピールできることにあります。

もう一つは流れが速い場所では、仕掛けの流れるスピードにブレーキをかけ、できるだけ長くアピールする狙いです。

水深は潮の満ち引きで常に変動しますし、海底には起伏もあることでしょう。あるいは潮に押され、思っていたよりもサシエは浮き上がっているかもしれません。

水深ピッタリ底ピッタリを狙うのは少し難しいです。

ハリスを底に這わせる気持ちでいる方が楽だし、確実に底もとれます。

水深がおよそ5mならば、ウキ下を5.5〜6mにします。そして3Bのウキならば、Bを二個打ちすると這わせることができると思います。

這わせ釣りの大敵は根掛かりです。初心者のうちは根掛かり多発地帯で釣りをしないことが賢明です。

根掛かり対策と、全遊動での這わせ釣りはこちらでも触れています。

【関連記事】

【フカセ釣り】ロッドケースの選び方 二つのポイントと収納例

フカセ釣り用ロッドケースを選ぶ時のポイントを紹介します。

ロッドを絶対に傷つけたくない人に向けた内容です。

傷を気にしない人や、安い竿だから気にしないという人にはまるで役に立たない内容です。

ロッドケース選びのポイント

これは私のロッドケースです。在庫処理のため半額で購入したものです。私にとって重要なポイントが押さえられているロッドケースです。

ただ、このロッドケースは150cmくらいあります。長いです。車に積むのに工夫がいります。フカセ用途ならこんなに長い必要はありません。本当に長いです。

数年間毎週のように使ってもまったく耐久性に問題はありません。そもそもロッドケースなんて簡単に壊れるものではないので、長い付き合いになります。

ゆえにそこそこ良いものを選びたいものです。

私にとって欠かせないポイントは二つです。

ポイント1 :外装が硬い!!

もうこれだけは譲れません。

誤って自分がロッドケースを踏ん付けてしまうかもしれません。渡船に乗ると、人の荷物を上に重ねられるかもしれません。

外装はハード仕様に限ります。ちょっとやそっとじゃ潰れないため、安心してロッドケースを収納できます。

1〜2万円ほどするロッドケースでも柔らかいものが多いです。

商品紹介ページで「ハード仕様」という記載があっても鵜呑みにせず、店頭で確認した方が良いです。

思っていたよりも柔らかいかもしれません。

ポイント2:セパレートの有無

ロッドケース内部に仕切りがあることも、私にとっては欠かせません。

セパレートのおかげでロッドと玉の柄の収納スペースを区切ることができます。

仕切りの上に竿をニ本、仕切りの下に玉の柄を収納しています。このようにロッドと玉の柄が擦れ合うことを防げます。

硬い物同士が接触すれば、小傷が生じます。

車での移動時、常にロッドケースには振動が伝わっていることでしょう。致命的な傷にはならなくとも、小傷の原因にはなるかもしれません。

小傷も許せないという人にはセパレートがあると安心です。

ただ、1〜2万円ほどのロッドケースでも仕切りのないタイプが多いです。セパレート付きとなると、選択肢が狭まってしまうのも否めません。

要するに高価なモデルになりがちだということです。

たかだかロッドケースに3万も4万も出せないというのが、正直なところです。

私の収納例

私は普段チヌ竿2本、玉の柄1本を収納しています。ロッドの1本にはリールを装着した状態で収納しており、もう1本のロッドは竿袋に入れて保護しています。

このように2本の竿、玉の柄ともに直接ぶつかり合う所がありません。それぞれ完全に保護されており、小傷リスクを最小限に抑えています。

とくに気をつけたい盲点部分は、竿のリアグリップ付近です。セパレートは通常最下部まで伸びていません。このロッドケースもそうです。

玉の柄は中段に浮いた段差式収納ポーチの中に収めており、裸のロッドと玉の柄が擦れ合うことを防いでいます。グリップエンド付近に化粧リングなど硬い物がついていると、それに負けて一方が傷つくことがあります。

本来、段差式収納ポーチはリール付きのロッドを段違いに収納するためのスペースなのですが、私は玉の柄に活用しています。

リールをつけるとこのようになります。

リールも保護ケースを被せており、硬い部分同士が擦れ合うことを完全に防いでいます。

色々な収納例があるでしょうから、これは参考までに。

道具を傷から守るために

リールも竿も購入して数年経ちます。リールに関してはもう少しで五年になります。毎週のように使っていましたが、目立つキズはひとつもなく新品同様です。

ちなみに私は竿もリールも地面やテトラに絶対触れさせません。

というわけで、使用時だけでなく、運搬時にもそれなりに気を使っています。

大切な道具を守るロッドケースですから、この二つのポイントを押さえておけば、ほぼ大丈夫かなと思います。

【関連記事】

【初めてのフカセ釣り】半遊動攻略ガイド① 仕掛けの作り方と必要な道具

この記事は半遊動がテーマです。

以前にも同じ記事がありましたが、それは内容が詰め込まれており読みにくいものでした。それを3つの記事に分割し、大幅にリライトしました。

この記事では、半遊動の仕掛けの作り方と必要な道具を紹介します。

仕掛けも道具も人それぞれ違います。ここでは私に馴染みのあるやり方を紹介しているにすぎません。必要に応じて、自分に合ったやり方や道具に置き換えてもらって構いません。

初心者には半遊動がおすすめ

おすすめと言っても、半遊動が簡単な釣り方だというわけではありません。これはこれで難しい釣り方です。

ではなぜおすすめかというと、フカセ釣りの基礎を習得できるからです。例えば、ガン玉の扱い方や道糸のコントロールなど。

半遊動で基礎を固めたのちに全遊動をやってみると上達が早いと思います。

今回の記事はフカセ釣りを始めようと考えている人、始めて間もない人向けです。チヌ釣りを想定していますが、グレ釣りに関係する部分もあると思います。

半遊動仕掛けに必要なもの

上から順にウキ止め→シモリ玉→ウキ→ウキゴム+からまん棒→サルカン(or 直結)→ハリス→針となります。

道糸とハリスの結束にサルカンを使う場合はダブルクリンチノットを、直結する場合はストロングノットあたりがよいです。

道糸とハリス

ともに1.5号でよいです。道糸はナイロンライン(サスペンドタイプ)、ハリスはフロロカーボンラインです。

ハリスの長さは3〜5mほどとる人が多いと思います。

ウキとガン玉

ウキは予備も含めて2つあると安心です。ウキ選びで迷う場合は、Bと3Bのウキを一つずつ持っていたら十分に思います。どちらも万能的で扱いやすい浮力です。

私は円錐ウキを好みますが、棒ウキを好む人もいます。どちらでも問題ありません。円錐ウキのメリットは遠投しやすく、糸がらみトラブルが少ない点にあります。

ウキでBと3Bを選んだ場合は、ガン玉もBと3Bを選びます。その他、調整用にG5(ジンタンの5号)があれば便利です。

針の号数

針はチヌ針の1〜2号で十分です。結び方は外掛け結びがよいです。

【関連記事】

竿とリール

竿は0、0.6、1号あたりの5.3mがおすすめです。リールはシマノで言えば2500〜3000番あたりを選べば良いと思います。

フカセ用リールにはレバーブレーキという機構が搭載されており、その分高価になります。

安く済ませたい場合はレバーブレーキなしのリールでも問題ありません。安ければ5000円程度でも良いものがあります。

【関連記事】

玉の柄

タモと呼ばれる「伸びる網」も必要です。釣った魚をすくい上げる時に使います。長さは5m程度のモデルがおすすめです。また、枠の直径は40〜45cmが扱いやすいです。

中には柄と網が別売りのものもあります。そういうものは総じて高価です。安物と高級品の性能差は重量とたわみにあります。

たわまない方が使いやすいのは間違いないのですが…。よいタモを揃えたところで釣果がアップするわけでもないのが、悩ましいところです。

【関連記事】

柄杓

個人的にはSサイズ15ccのカップサイズがおすすめです。柄の長さも80cmほどあれば、遠投が必要な場面では楽になります。15ccのカップサイズは遠投が効くため、狙える範囲が広がります。

柄杓も凝り出すと、チタン製とか高価な物がほしくなります。けれども、安くても性能の良いものもあります。例えば、TAKAMIYA武勇伝の柄杓など。ブランドとしてシマノや釣研などにこだわらなければ、コスパはよいです。

【関連記事】